Só que a fotografia apresentada por outro mercado – o da renda fixa – conta uma histórica completamente diferente. Os juros pagos pelos títulos públicos de médio e longo prazos continuam flertando com os níveis mais altos dos últimos anos. Sinal de que ainda tem muita preocupação – e risco – pela frente.

Um bom exemplo são os títulos atrelados à inflação do Tesouro, as NTN-Bs, os famosos IPCA+. O papel com vencimento em 2029, está pagando uma taxa próxima a 7,8% ao ano, nível mais alto pelo menos desde 2023. Na prática, essa taxa representa o nível de juro real que os investidores acreditam que vai perdurar ao longo dos próximos anos.

No caso do título com vencimento em 2035, o quadro é ainda mais agudo. Esse papel paga uma taxa perto de 8%, mesmo patamar observado em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. Já o Tesouro IPCA+ que vence em 2050 paga uma taxa superior a 7% há muito tempo.

Essas taxas tão altas mostram que o investidor ainda vê muitos riscos pela frente. E os principais são o cenário fiscal, caracterizado pelo aumento do gasto público, que não foi resolvido e pode ficar ainda pior em um ano eleitoral como será 2026; e a inflação, que ainda preocupa, mesmo com tanto tempo com a Selic em 15%. Problemas que, aparentemente, o mercado de ações começou a relevar.

Essa contradição entre o mercado de juros e a bolsa não é exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, os treasuries, títulos da dívida do governo americano, com vencimento em 10 anos estão pagando um juro de 4% ao ano pelo menos desde 2023. Nos vencimentos mais longos, de 30 anos, essa taxa chegou a 5% ao ano, nível que só se viu em crises agudas, como a de 2008.

Enquanto isso, as bolsas americanas seguem batendo recorde atrás de recorde. Empurrado (de novo) pelas empresas de tecnologia, que há bastante tempo vêm surfando a onda da inteligência artificial, o S&P 500 sobe 14% no acumulado do ano.

Quem pula primeiro?

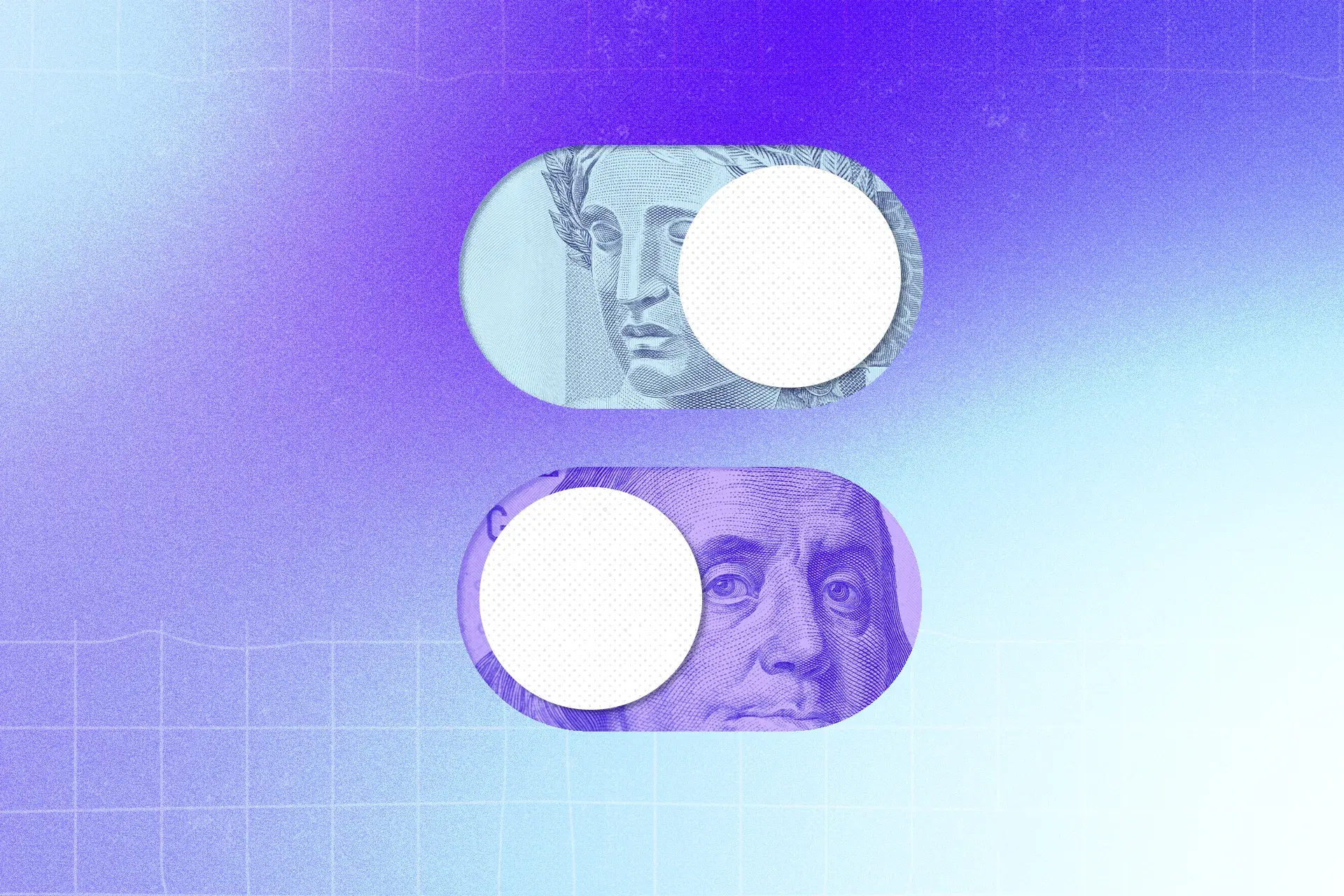

A verdade é que essa dicotomia tende a ser corrigida em algum momento. E a pergunta que fica é: quem vai se ajustar primeiro, as ações ou os títulos? E até que essa resposta chegue, o investidor precisa tomar cuidado para não embarcar em um clima de festa.

Lá fora, a alta pode estar com os dias contados porque as ações já são consideradas caras por vários gestores. Houve impulso forte da migração de recursos da renda fixa para a variável desde que o mercado passou a antecipar o corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que começou em setembro.

Mas, daqui em diante, outros mercados parecem atrair mais atenção – e essa retirada de dinheiro é que pode pautar a tal “correção” dos papéis americanos.

A grande questão é que o fato de estar caro não é o único motivo a estimular a saída para outros lugares do mundo. Existe outro ponto: a preocupação com as contas do governo. O investidor no Brasil está cansado desse tema, mas por lá a questão ganhou outro tamanho – e vem justamente mexendo com o mercado de títulos.

Os números falam por si. O déficit fiscal nas contas americanas já chegou a US$ 1,8 trilhão, ou 6,4% do PIB. A dívida bruta do governo chegou a 119% do PIB no segundo trimestre deste ano. E isso tudo com um aumento de arrecadação de impostos depois das tarifas comerciais impostas pela administração de Donald Trump.

O movimento do Fed de cortar juros também enfrenta seus percalços. O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, deixou claro na última coletiva de imprensa que o corte vem num momento de grande enfraquecimento do mercado de trabalho americano. Como o mandato do Fed é também garantir o máximo emprego, a decisão parece coerente. O problema é que a inflação não está na meta, está acima: 2,9% contra uma meta de 2% ao ano.

Em outras palavras: o otimismo depositado nos cortes de juros pelo Fed, que ampara a valorização dos ativos de risco, até tem sentido, mas talvez não tenha uma duração tão grande se os demais fundamentos da economia, como o lado fiscal, não derem suporte para isso. E o que bagunça ainda mais a jogada é o escrutínio que pesa sobre os títulos da dívida americana nesse contexto. Os Estados Unidos certamente não deixarão de pagar o que devem, mas o investidor não vai querer pagar para ver. E pode exigir retornos mais altos.

O Brasil que o diga…

No Brasil, os economistas acreditam que a Selic vai permanecer em 15% ao ano até o fim de 2025. Os cortes começariam a partir do ano que vem, o que também vem fazendo com que o investidor de bolsa se antecipe e compre mais ações. É o que explica a alta do Ibovespa só neste ano. A isso se soma a entrada de recursos estrangeiros no mercado local, motivada pelos cortes de juros e a frágil situação fiscal nos EUA.

Ou seja: há motivos suficientes que explicam a valorização das ações. O ponto é o quanto isso vai se sobrepor ao debate que vai incomodar cada vez mais o mercado daqui para frente: as contas públicas.

Fatores técnicos

As emissões de debêntures incentivadas também vêm ajudando nessa dinâmica de alta de juros dos títulos públicos. Como o investidor pessoa física não paga Imposto de Renda quando compra os incentivados, eles acabam virando uma espécie de concorrente dos títulos públicos.

Para garantir a atratividade dos seus papéis, o Tesouro acaba tendo que pagar um juro um pouco maior para atrair compradores. Essa distorção pode ficar ainda maior se aprovado o pacote do governo que mantém a isenção desses títulos. E estabelece uma alíquota única de 17,5% para títulos de renda fixa.